di Valentino Eletti

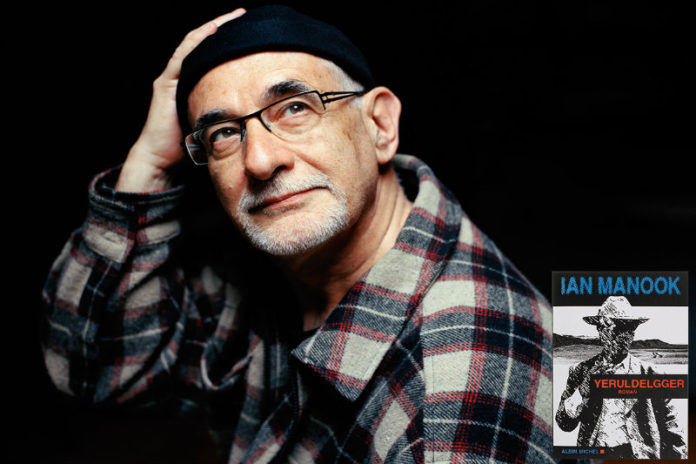

Ian Manook – pseudonimo dello scrittore, giornalista ed editore francese di origini armene Patrick Manoukian – è a Roma per presentare il terzo e ultimo capitolo della serie con protagonista Yeruldelgger, “La morte nomade”, edito da Fazi.

Nei primi due romanzi – “Morte nella steppa” (2016) e “Tempi selvaggi” (2017) – abbiamo conosciuto il commissario, duro e burbero ma anche romantico e dall’animo buono, e lo abbiamo seguito nelle sue indagini, sullo sfondo di una Mongolia suggestiva e misteriosa, che spazia dalla sconfinata Ulan Bator alle steppe abitate dagli antichi popoli nomadi.

Incontriamo Ian Manook presso la casa editrice Fazi. È alto e ha l’aria da vecchio pescatore, un cappello alla Steve Zissou sulla testa. E ci racconta della sua vita, dei suoi libri e dei suoi viaggi, il tutto in un perfetto italiano.

Come cambiano l’atmosfera, e il protagonista, in queso terzo e ultimo romanzo della serie?

Le tinte, già noir nei primi due libri, qui si fanno ancora più cupe. Yeruldelgger è ormai vecchio e ha lasciato la polizia, ha piantato la sua tenda in una zona remota del deserto del Gobi e ha abbandonato la vita di un tempo. O almeno così crede, perché le vicende vengono da sole a bussare alla porta della sua yurta.

Anche il paesaggio subisce un’importante cambiamento…

Qui tutto è più arido. Nei primi due libri la steppa la faceva da padrona, qui domina invece un altro aspetto della Mongolia, il deserto sterminato al confine con la Cina, l’immenso Gobi.

Nonostante le differenze, quale credi che sia l’elemento che unisce i libri della tua trilogia, il fil rouge, potremmo dire?

Sicuramente la resilienza del popolo mongolo, depauperata però da una facile aura romantica, perché, il nomadismo è una cosa seria, una tecnica di sopravvivenza in un ambiente ostile. In questo modo i miei personaggi acquistano spessore, non sono solo persone di carta ma acquistano realismo.

Nella “Morte nomade” Yeruldelgger arriva, per necessità di trama, fino negli Stati Uniti. Ma quello che affascina i lettori occidentali, fin dal suo esordio, sono soprattutto la Mongolia e i paesaggi che risultano quasi fiabeschi. Da dove ti deriva questa conoscenza approfondita di questa parte di mondo?

Dai viaggi che ho fatto da giovane, quando non ero altro che un hippy che amava vedere il mondo e riempire di appunti i suoi taccuini. Proprio questi taccuini, scritti alla fine degli anni ’60, restano una fonte valida per ricreare, se non la realtà moderna, almeno le atmosfere di questi luoghi. Sono sempre stato affascinato dai luoghi che potremmo definire “di confine”, troppo spesso ridotti a stereotipi. La Mongolia, la Patagonia, l’Islanda, la Lapponia e le foreste del Brasile.

Nella foresta pluviale del Mato Grosso è ambientato il tuo nuovo libro, ancora in lavorazione. Cambiamento radicale rispetto alla trilogia di Yeruldelgger?

Come scrittore mi ritengo fortunato: posso permettermi di cambiare genere, di finire una saga e iniziarne un’altra completamente nuova.

Ma il commissario Yeruldelgger le mancherà?

Voglio rispondere usando una frase che utilizzo di solito per le dediche dei libri che firmo. Le anime nomadi non muoiono mai, diventano leggende erranti.