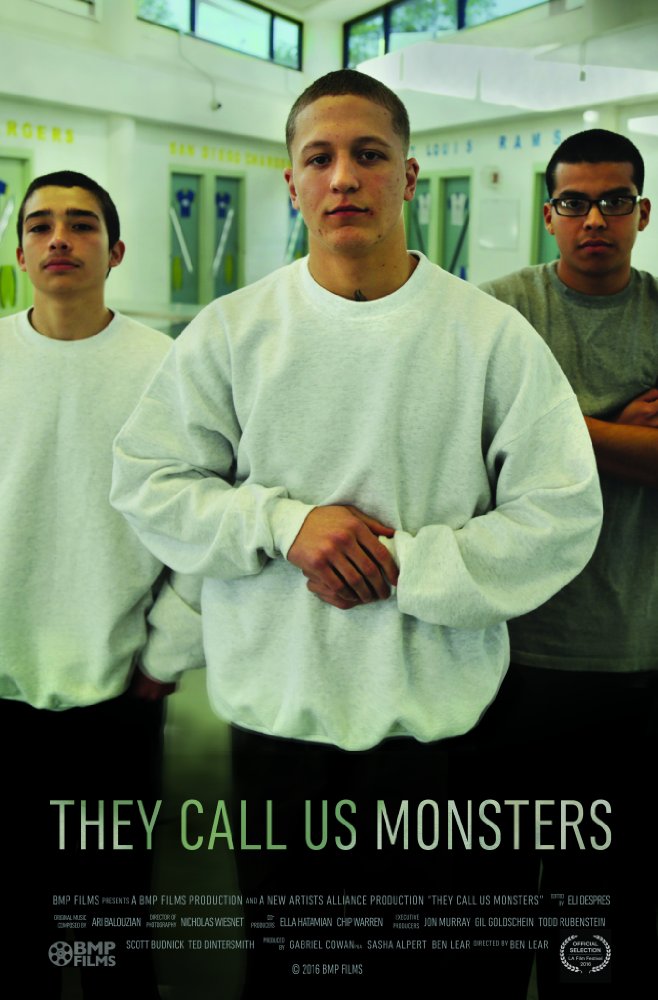

Un film di Ben Lear. Con Juan Gamez, Antonio Hernandez, Jarad Nava. Documentario, 82′. USA, 2016

La pena detentiva, oltre che punitiva, è rieducativa e permettere al detenuto, una volta scontatala, di reinserirsi nella società.

Questo in linea di massima è il credo giuridico di molti Paesi occidentali.

Ma come comportarsi quando a compiere un crimine violento è un minorenne? Occorre essere ancora più inflessibili, data la giovane età, ed esigere che la pena venga scontata interamente oppure accordare gli sconti previsti per i criminali adulti?

Quello che può apparire solo come un cavillo giuridico nasconde risvolti umani, morali e sociali importanti, non solo per chi si trova in carcere ma anche per le famiglie delle vittime.

Gli Stati uniti, negli ultimi trent’anni, hanno cambiato approccio e norme diverse volte. Dal 1974 al 2000 i minorenni autori di crimini violenti erano considerati ragazzi, dal 2000 adulti ma senza possibilità di accedere a sconti di pena. Nel 2014, lo Stato della California ha approvato una riforma della legge, concedendo anche ai minori la possibilità di uscire dal carcere per buona condotta.

“They call us monsters” di Ben Lear presentato in concorso nella sezione Gex Dox del Giffoni Film Festival, porta lo spettatore all’interno del Barry J. Nidorf, un carcere minorile di Los Angeles in cui sono ospitati i criminali più violenti.

Per gli avvocati sono dei ragazzini. Per il sistema degli adulti. Per le loro vittime dei mostri.

Un giovane sceneggiatore decide di organizzare un corso per i detenuti, e la telecamera segue le trenta lezioni, dove emergono soprattutto le storie e le personalità di tre criminali, entusiasti di raccontarsi, inserendo parti della loro vita nel film, in attesa del processo.

Jarad è stato arrestato a 16 anni e condannato a 200 per 4 tentati omicidi. Juan è stato arrestato a 16 e condannato a 90 per omicidio di primo grado. Antonio è stato arrestato a 14 e condannato a 90 per due tentati omicidi.

Ciascuno di loro ha perso l’innocenza a 12 anni circa. A quell’età Jarad ha visto il padre tentare di togliersi la vita, il fratello di Juan lo ha assoldato per la sua banda a El Salvador, e Antonio ha sviluppato la dipendenza da metanfetamine.

Ben Lear firma un documentario potente e profondo, che lascia in dono a ogni spettatore il dubbio amletico di quale sia la posizione giusta da assumere nei confronti di quelli che sono a tutti gli effetti dei criminali.

La carta d’identità dice che sono giovani, ma le loro mani grondano sangue e le loro azioni hanno originato dolore e morte. L’età può almeno in parte giustificarli? E possono essere salvati?

Il regista compie l’errore di far trasparire in modo chiaro il suo parere e la sua simpatia umana per i detenuti, visti come vittime di un ambiente familiare e sociale difficile, perdendo quindi l’auspicabile neutralità artistica.

Antonio, Jarad e Juan fanno indubbiamente tenerezza, per come vengono mostrati, ma non possiamo dimenticare che dietro a quei visi sorridenti si nascondono tre feroci, e precoci, assassini.

Chi è senza peccato scagli la prima pietra, insegnano le Sacre Scritture. Concettualmente parlando ci verrebbe da dire che la giustizia deve punire ma anche concedere una seconda chance – e 200 anni di carcere senza possibilità di sconti difficilmente offrono possibilità di reinserimento sociale.

Ma per fortuna per prendere simili decisioni esistono i tribunali, e le nostre sono solo parole.

“They call us monsters”, per quanto un po’ troppo lungo e a tratti ripetitivo, è un documentario che merita di essere visto. Offre una prospettiva nuova con cui guardare i detenuti, e chissà, forse adesso prima di dare loro un’etichetta rifletteremo un secondo.