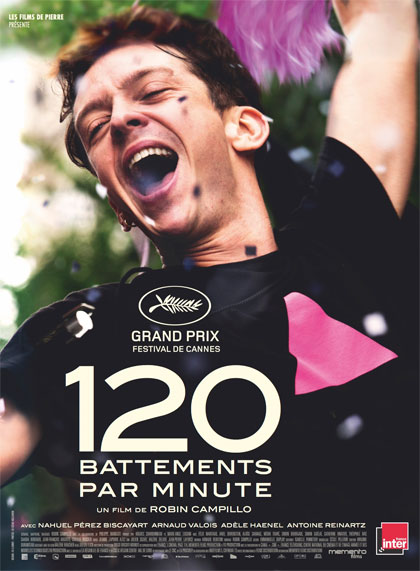

Un film di Robin Campillo. Con Adèle Haenel, Yves Heck, Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Emmanuel Ménard. Drammatico, 135’. Francia, 2017

Che i cugini francesi facessero del nazionalismo esasperato un motivo di vanto e un marchio di fabbrica era cosa nota. Che però potessero soffrire della sindrome dell’emulazione mi ha sorpreso, almeno in campo cinematografico.

Non c’è altro modo per presentare “120 battiti al minuto” di Robin Campillo, che ho recuperato a poche ore dall’atteso verdetto della giuria del Festival del cinema di Cannes, presieduta da Pedro Almodovar.

Campillo ha dato alla Francia il tanto atteso film d’impegno civile sul tema dell’Aids, portando lo spettatore indietro nel tempo fino all’inizio degli anni ‘90 per raccontare la storia dell’associazione Act Up-Paris e dei suoi militanti, impegnati a sensibilizzare l’opinione pubblica indifferente al problema.

Nell’associazione, che punta a informare, prevenire, risvegliare le coscienze con azioni dimostrative e dibattiti, si distinguono l’eccentrico Sean (Biscayart), che inizierà una relazione con il neofita Nathan (Valois), e la carismatica Sophie (Haenel).

“120 battiti al minuto”, nonostante tratti un tema tanto importante e drammatico, risulta anacronistico sul piano squisitamente cinematografico, non aggiungendo nulla di veramente nuovo a quello che in passato era già stato detto, filmato e scritto.

Quello di Campillo è un film sincero, ma anche prevedibile e autoreferenziale nel raccontare questo passaggio epocale nella storia dei diritti civili in Francia.

La scelta narrativa di affiancare alla ricostruzione accurata degli eventi la storia d’amore gay tra Sean e Nathan funziona e convince solamente in parte.

Sono sicuramente degni di menzione entrambi gli attori per come sono riusciti a portare in scena in modo credibile l’attrazione prima, l’amore poi. Personalmente ho trovato eccessive e a tratti persino volgari le scene esplicite di sesso, in quanto aggiungono per poco alla storia.

“120 battiti al minuto”, paragonato a grandi pellicole come “Philadelphia” o “Milk”, sembra più un volenteroso sforzo di memoria e di divulgazione che un film da Festival.

La regia di Campillo è pulita, semplice, diretta, ma troppo dispersiva e tesa volutamente alla lacrima. Da qui probabilmente la scelta, infelice, di prolungare il finale del film oltre modo, con venti minuti dei complessivi 135 fini a se stessi e senza alcun mordente.

Sicuramente tra poche ore il sottoscritto sarà smentito dal verdetto pronunciato da Almodovar, ma resta la sensazione che questo film sia utile per il pubblico francese, ma non indispensabile.